Il n’existe pas de meilleur moyen de parfaire sa culture philatélique qu’en se plongeant dans la lecture de la presse et des publications anciennes, dans lesquelles se trouvent quantité d’informations précieuses et érudites.

C’est la raison pour laquelle nous republions chaque semaine une pépite issue de la littérature et que nous la partageons avec vous via notre newsletter.

Si cet article vous intéresse, n’hésitez pas à le commenter, à le “liker” ou, mieux encore, à le transférer à d’autres philatélistes ou à le partager sur vos réseaux.

Notre newsletter a également vocation à vous tenir informés de nos actualités, telles que les dates de nos ventes flashs ou nos participations à des salons, mais aussi à vous donner des “trucs d’expert”. Lisez-la régulièrement pour ne rien manquer !

Nouveau dans notre sélection de l’expert :

L’incroyable retard des timbres dentelés en France

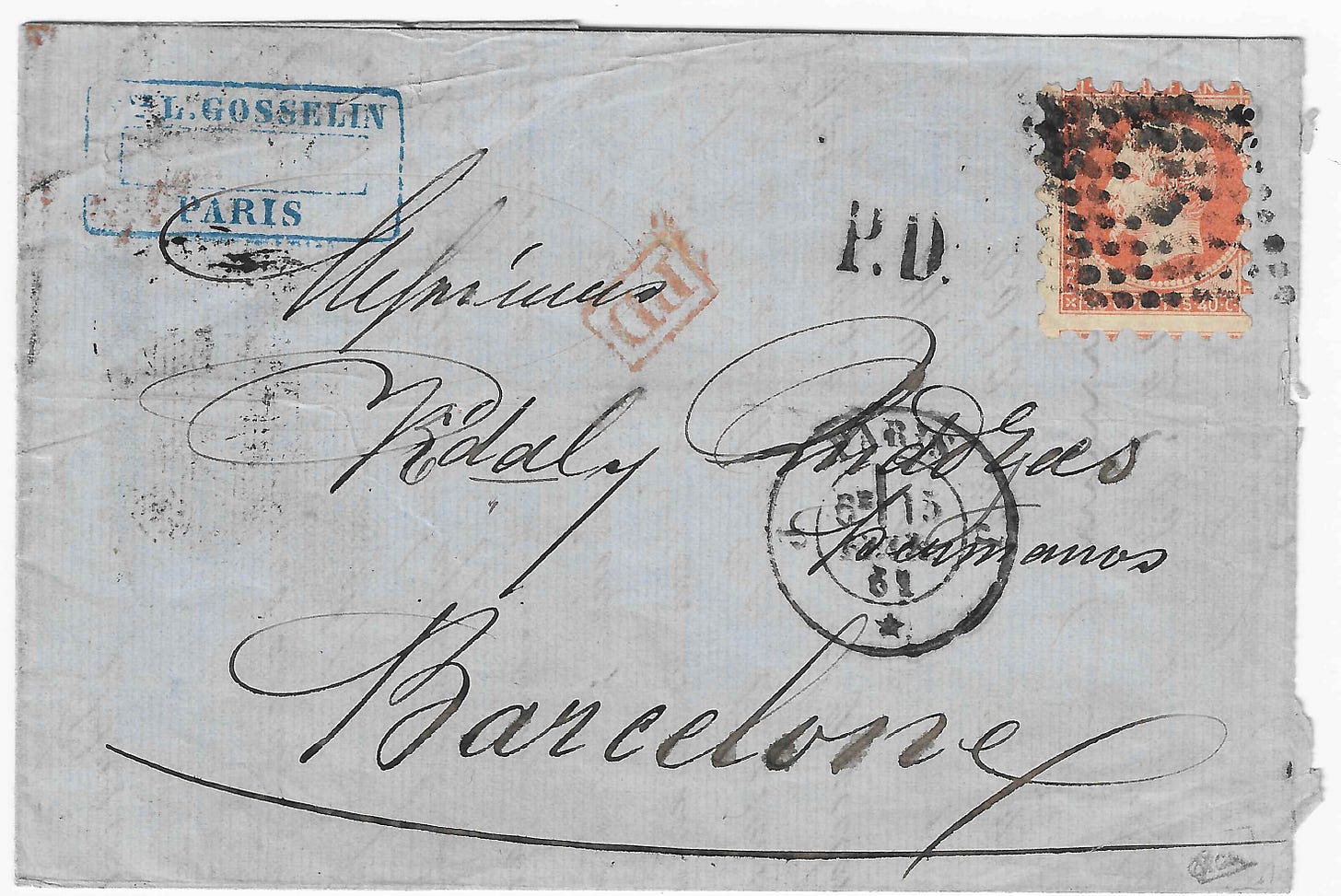

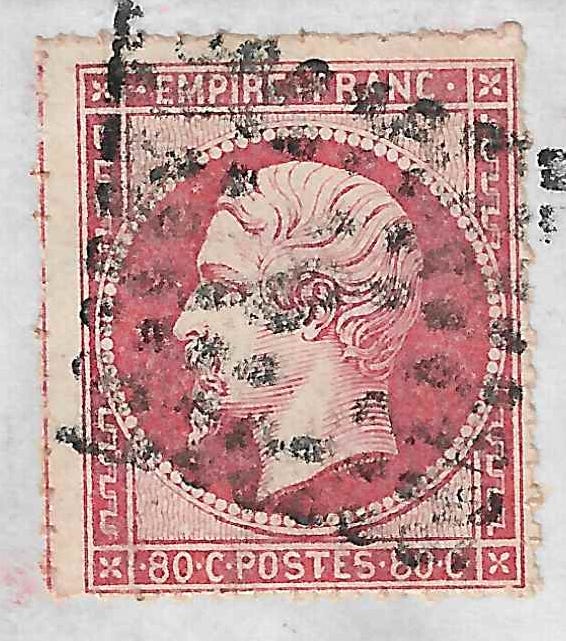

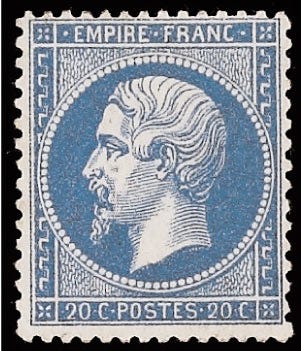

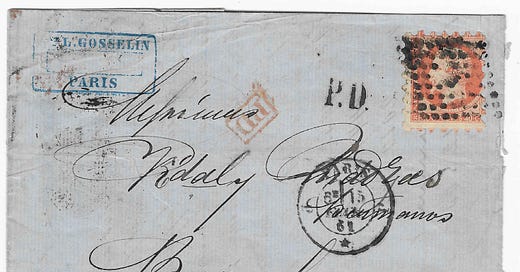

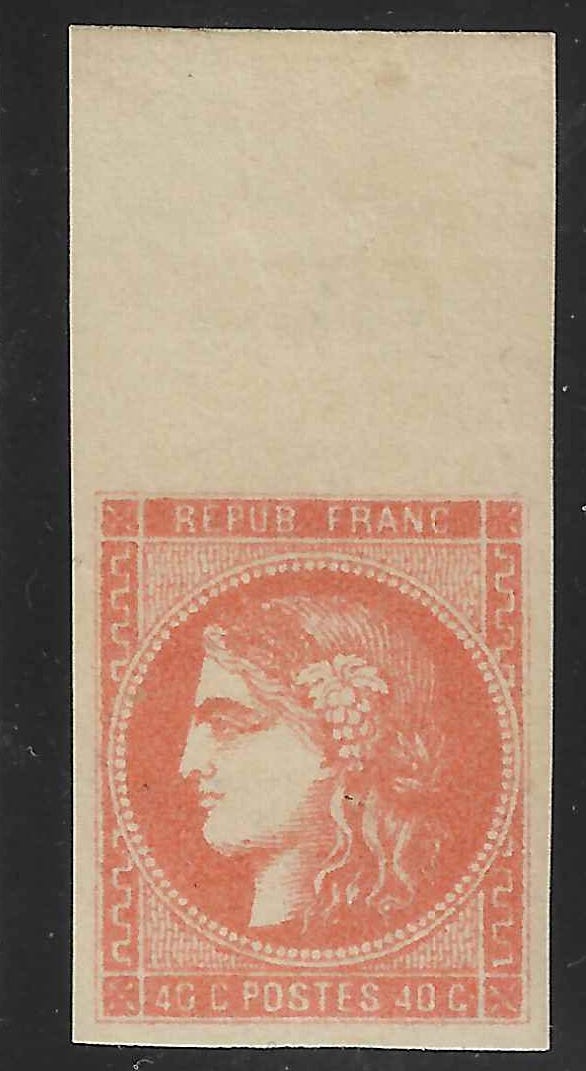

Savez-vous que la France a adopté les timbres dentelés bien plus tard que beaucoup d’autres pays ? Une fois encore, ce sont les Britanniques qui ont ouvert la voie en introduisant cette innovation, après avoir déjà créé le premier timbre-poste en 1840. Ainsi, dès janvier 1854, les timbres dentelés font leur apparition au Royaume-Uni, tandis qu’il faut attendre septembre 1862 pour qu’ils soient enfin adoptés en France. Ce retard de l’administration postale française a eu un effet inattendu : l’émergence de nombreuses perforations privées, comme le piquage Susse ou le piquage de Clamecy, qui constituent aujourd’hui un sujet de collection passionnant. C’est cette thématique que Georges Brunel explore dans le numéro de janvier 1943 du magazine Le Philatéliste. Bonne lecture !

“La séparation des timbres de la feuille au moyen de ciseaux était d'une très grande incommodité et faisait perdre beaucoup de temps. Il y eut à Paris et dans plusieurs villes des essais faits par des particuliers en vue d'obtenir une séparation rapide.

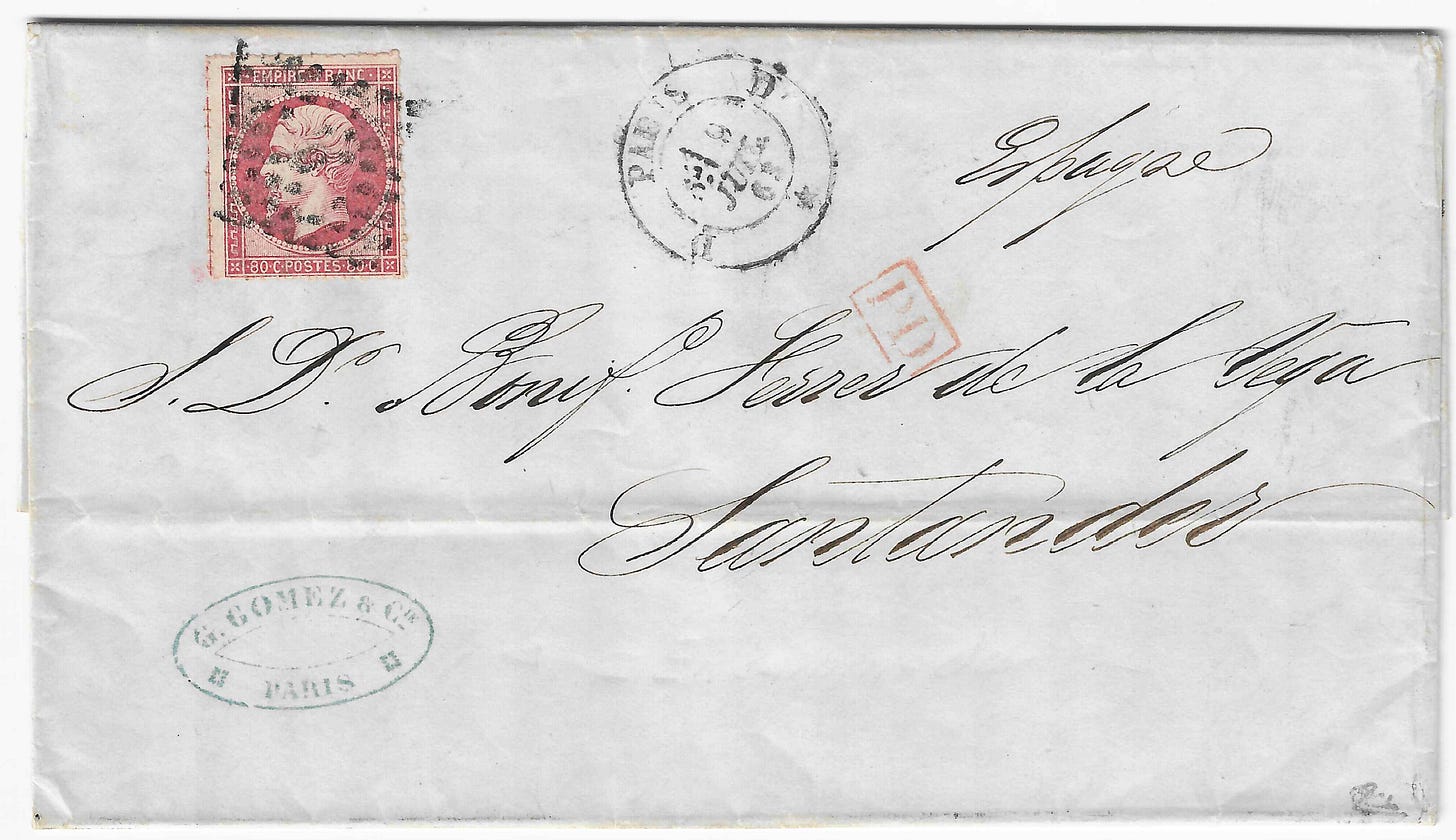

Dès 1860, les papetiers Susse frères, place de la Bourse, firent construire une machine pouvant perforer cinquante timbres d'un seul coup.

“Mon invention a pour objet, écrivait l'inventeur, un système de découpoir pour piquer ou découper fractionnairement les timbres-poste, coupons, etc., dans le but de faciliter la séparation de ces derniers entre eux sans avoir recours à des ciseaux, canifs ou autres instruments tranchants, tout en les laissant en feuilles entières.”

Et le prospectus de la maison énumérait les avantages du système :

“Nous venons vous offrir de vous fournir tous les timbres-poste nécessaires à vos bureaux, tout perforés à l'entour, comme les timbres Anglais et Américains, sans augmentation de prix.

Par ce procédé aussi simple qu'ingénieux et pour lequel nous avons pris un brevet d'invention et d'application, vous trouverez d'abord une grande économie de temps, puisque sans le secours si ennuyeux des ciseaux, les timbres-poste se détachent d'eux-mêmes à mesure des besoins, et que l'on fait en cinq minutes le travail d'une heure ; un second mérite, c'est que les timbres perforés n'ont pas l’inconvénient de se rouler et se collent beaucoup mieux.”

La dentelure était une grosse perforation circulaire, correspondant à peu près au 7 de l'échelle de l’odontomètre. Les frères Susse ne demandaient rien pour la perforation ; il suffisait d'acheter chez eux, à la valeur faciale, les feuilles de timbres. Ils en vendirent beaucoup aux banques et aux grandes maisons de commerce. Ils bénéficiaient seulement de la remise de 2 % que le Gouvernement allouait aux détaillants de timbres ; mais l'administration des Postes, trouvant que cette remise était trop élevée la diminua de moitié : alors les frères Susse abandonnèrent leur entreprise.

Ce fut la maison Arthur Maury qui acheta la machine et s'en servit pour perforer des timbres isolés, neufs ou usés, qu'elle vendait 50 centimes, comme « spécimens ». Mais il y a toujours un côté insoupçonné dans les truquages les vignettes séparées par la dentelure Susse étaient irrégulières, car les timbres étaient littéralement arrachés les uns des autres, et cet arrachement est très visible ; tandis que pour les « spécimens » vendus par la maison Maury, les séparations étaient nettes.

De son côté, un employé des postes, M. Ridoux, avait inventé en 1860, un petit appareil très commode. Voici un résumé sommaire de sa façon d'opérer : il détaillait les feuilles par bandes qu'il collait les unes aux autres, de façon à constituer un ruban de timbres, puis il enroulait cette bande sur un axe loge dans une petite boîte, ayant une ouverture très étroite, laissant passer la bande de vignettes. Sur le bord de cette fente, il avait monté une lame très fine de métal ; il lui suffisait donc d'attirer le ruban de la longueur d'un timbre, d'appuyer sur la lame et de tirer, le timbre se détachait alors de la bande. Il avait envoyé en février 1861, une circulaire à ses collègues des Postes pour leur signaler cette invention ; il faut croire qu'il en vendait peu, puisque les exemplaires qu'on a retrouvés, sont excessivement rares. Le Grand Hôtel à Paris, avait pourtant fait l'acquisition de l'appareil.

Certaines administrations se servirent, pour détacher les timbres, d'une roulette, comme celle qu'on emploie pour découper les patrons de mode, ce qui constituait des timbres « percés en ligne ».

Mais il y eut encore d'autres perforations ; par exemple à Clamecy, on utilisa un outil en dents de scie (dents à pointes allongées) ; il y eut d'autres essais à Alençon, Rouen, dans la Nièvre, à Cosne (perçage de six dents en losanges pour la hauteur) et à Moulin-Engilbert.

Et maintenant arrivons au perforage officiel. Cette réforme ne se réalisa point sans difficultés. Archer, un mécanicien anglais, avait fait breveter en France la machine à perforer, en usage en Angleterre depuis 1854, et émettait de grandes prétentions pour céder la licence. Aussi Hulot1 était-il obstinément oppose à cette innovation, réclamée par le public et par les négociants. Il prenait prétexte, pour refuser, du fait que son contrat était muet à ce sujet. Or, comme ce contrat enjoignait à l'imprimeur d'assurer lui-même tous les frais nécessités pour la fabrication, il devait supporter cet excédent de dépense. Il faut noter qu'il ne niait nullement l'intérêt du perforage : il répondait « payez-moi les frais supplémentaires et je prends la machine ». Au fond, il n'avait pas tout à fait tort.

Le 17 octobre 1859, le ministre Magne écrivait au Directeur des Postes que la question du pointillage ne lui paraissant pas suffisamment étudiée, tant au point de vue de son utilité qu'à celui des frais, il devait réserver cette question.

Ainsi la routine triomphait et on ne tenait pas compte, étant donné le grand débit des vignettes postales, des nombreuses manipulations auxquelles étaient astreints les débitants de timbres.

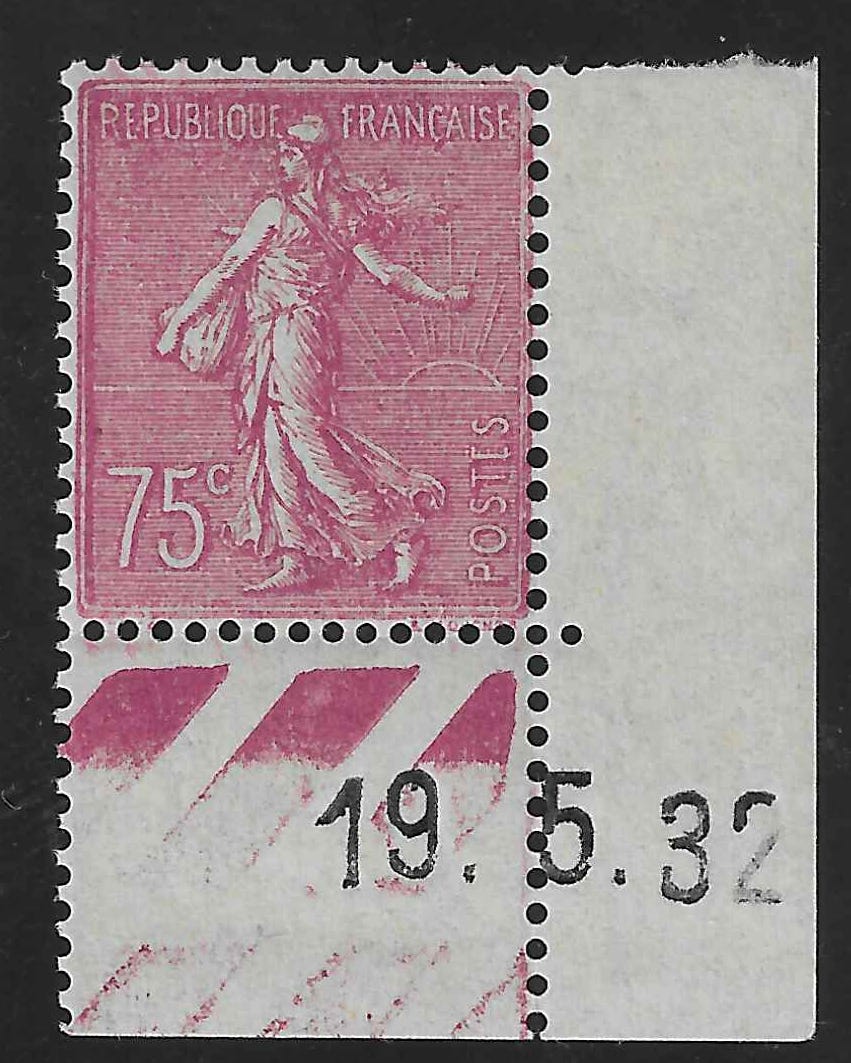

Mais tout a une fin, il s'agit de persévérer : Hulot finit par s'entendre avec Archer et fit construire une machine qui pouvait donner cent millions de trous par jour ! En septembre 1862, les premiers timbres français dentelés étaient mis en vente. (…)

Georges Brunel.”

Pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture de l’article Perçages, piquages et dentelures de Jean Renauld, dans la Lettre d’information d’avril 2011 de l’Association Philatélique Champenoise (accessible en ligne au format pdf).

Nouveau dans notre sélection de l’expert :

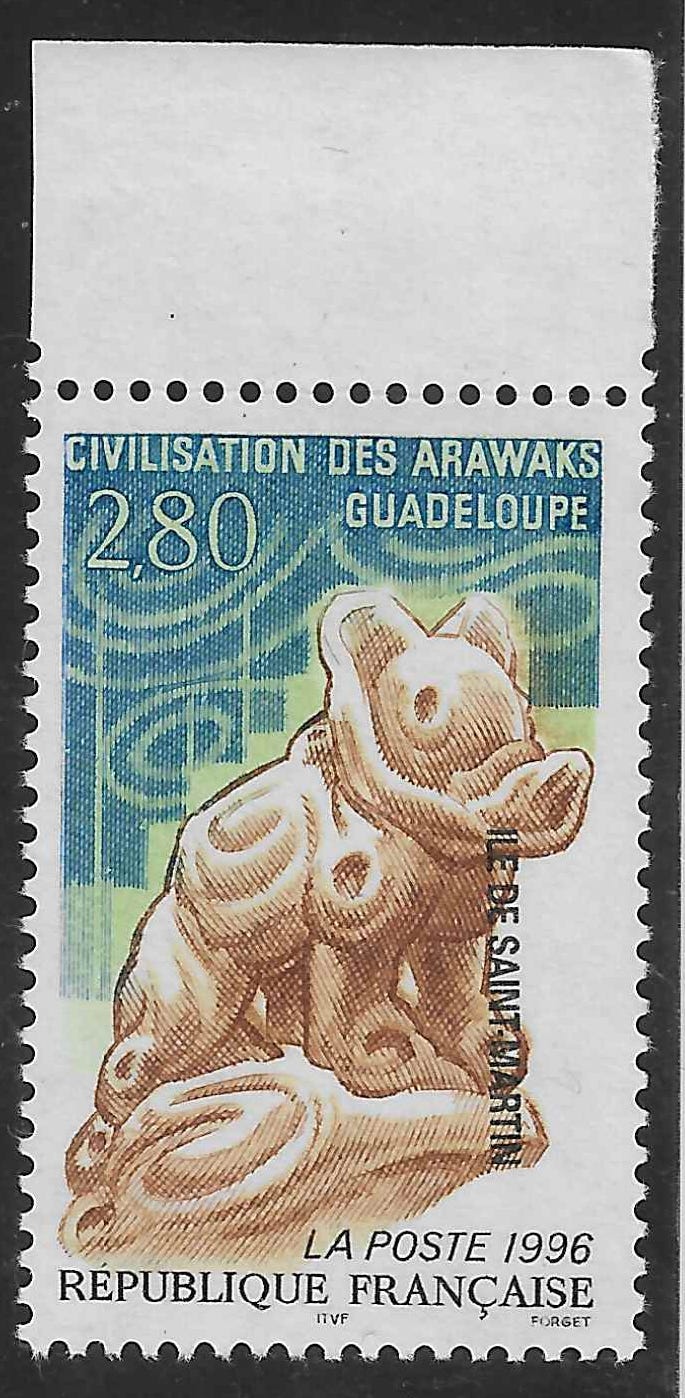

N°Yvert 2988 - légende très décalée - neuf** - SUP - signé et avec certificat Calves - 245 euros

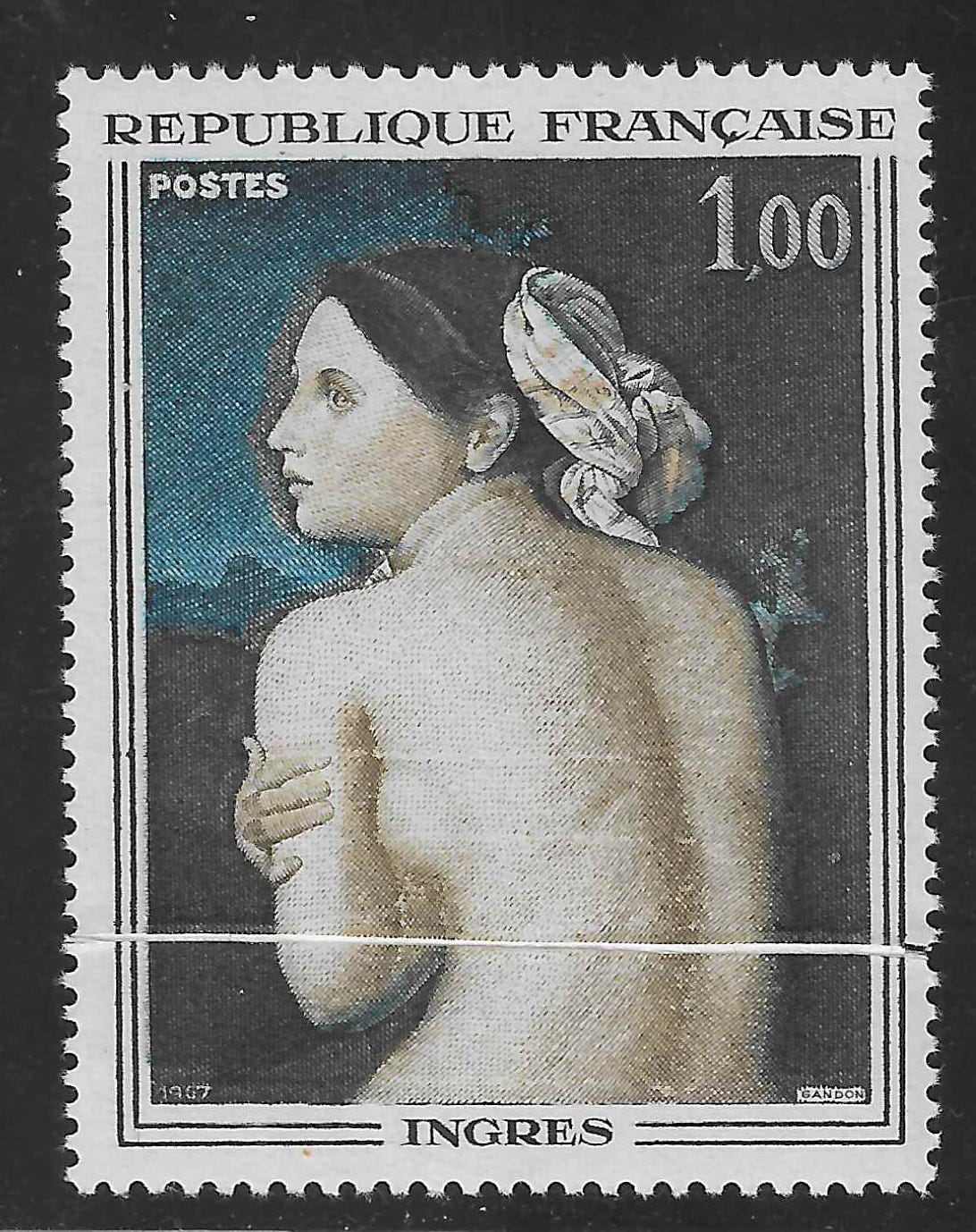

N°Yvert 1530 - Ingres - pli accordéon - neuf** - SUP - signé Calves - 160 euros

Il s’agit d’Anatole Hulot, qui a dirigé l'entreprise de fabrication des premiers timbres-poste de France de 1848 à 1876.

Cet article est bien intéressant et celui de l'Association Philatélique Champenoise présentant les diverses perforations privées est une référence. Toutefois, ces 2 articles indiquent que la perforation officielle des timbres-poste a été différée par M. HULOT en l'attente d'équipements adaptés.

Dans l'ouvrage de Ray Simpson & Peter Sargent "Stamp Perforation: The Somerset House Years 1848 to 1880" (RPSL) p.30, il est indiqué qu'en 1862 deux machines NAPIER ont été adressées à N. Berthelot à Paris et d'autres en 1866 et 1867 au Directeur des Timbres Postes à Paris.

L'article paru dans BRITANNICA 169, la revue du CPFB, consacré aux timbres perforés ARCHER reprend ces informations.

Merci beaucoup Toujours très intéressant.