Quiz : êtes-vous incollable sur l'histoire du premier timbre-taxe français ?

Newsletter de la maison Calves #48

Il n’existe pas de meilleur moyen de parfaire sa culture philatélique qu’en se plongeant dans la lecture de la presse et des publications anciennes, dans lesquelles se trouvent quantité d’informations précieuses et érudites.

C’est la raison pour laquelle nous republions chaque semaine une pépite issue de la littérature et que nous la partageons avec vous via notre newsletter.

Si cet article vous intéresse, n’hésitez pas à le commenter, à le “liker” ou, mieux encore, à le transférer à d’autres philatélistes ou à le partager sur vos réseaux.

Notre newsletter a également vocation à vous tenir informés de nos actualités, telles que les dates de nos ventes flashs ou nos participations à des salons, mais aussi à vous donner des “trucs d’expert”. Lisez-la régulièrement pour ne rien manquer !

Vous souhaitez vendre une collection ? Parlons-en.

Décrivez-nous votre collection ou prenez en photo 📷 les pages les plus intéressantes de vos albums.

(Commencez par les timbres anciens et ceux accompagnés de certificats)📩 Rendez-vous sur cette page : 👉 https://www.timbres-experts.com/pages/formulaire

Et transmettez-nous les photos via le formulaire en ligne.

En retour, nous vous indiquerons gratuitement et sans engagement :

➡️ La vraie valeur de votre collection - non pas selon les catalogues, mais sur le marché actuel.

➡️ Si certains de vos timbres sont rares et recherchés.

➡️ La stratégie de vente la plus adaptée (vente directe, aux enchères, à la pièce ou en lot).

➡️ Comment éviter les pièges tendus par certains sites peu scrupuleux.

Quiz : êtes-vous incollable sur l'histoire du premier timbre-taxe français ?

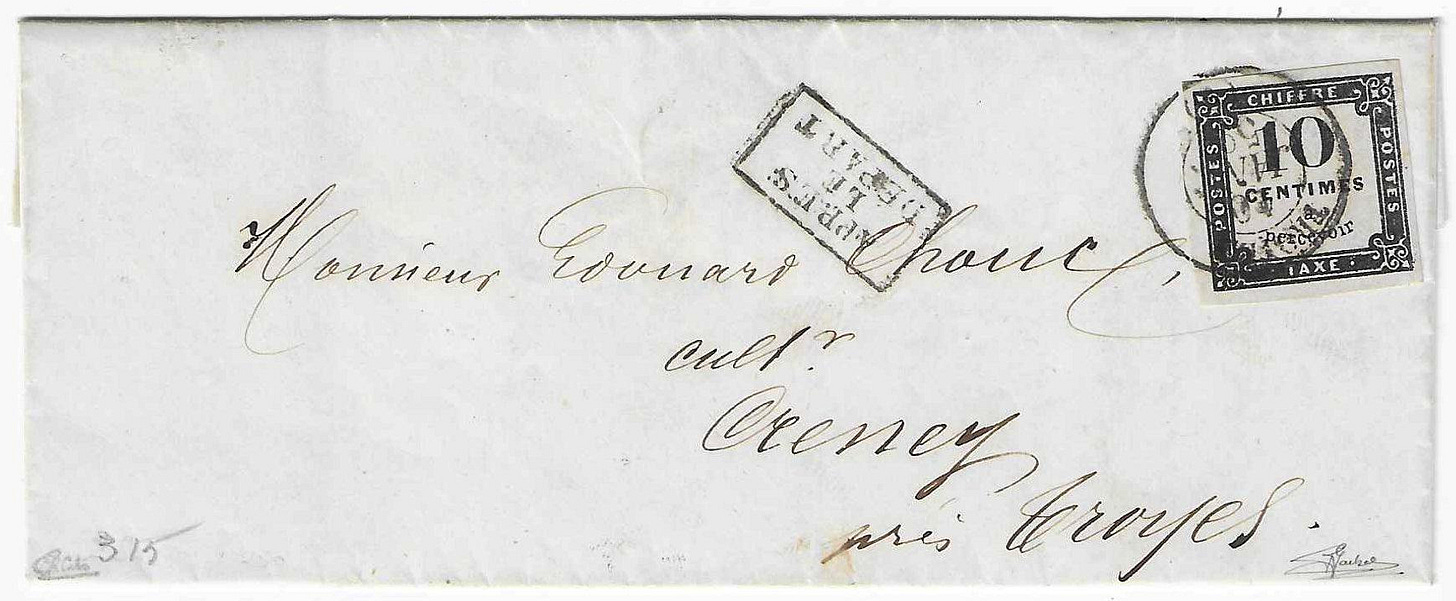

Le plus énigmatique des timbres français est sans aucun doute le premier timbre-taxe : le 10 centimes lithographié de 1859. Voyez plutôt : le nom de son dessinateur n’est pas connu, le nombre d’exemplaires imprimés par feuille est incertain, et les blocs de ce timbre sont introuvables… à une exception près : un bloc de huit exemplaires, oblitéré "OR", dont la trace s’est perdue ! Ce mystère a captivé de nombreux philatélistes, à commencer par Pierre Germain, qui lui a consacré en 1956 une étude devenue incontournable : Les chiffres-taxe carrés français (1859-1882). Nous vous proposons aujourd’hui de tester vos connaissances à travers un quiz inspiré de cet ouvrage de référence. Prêt à relever le défi ? À vous de jouer !

Pourquoi le premier timbre-taxe français a-t-il été créé en 1859 ?

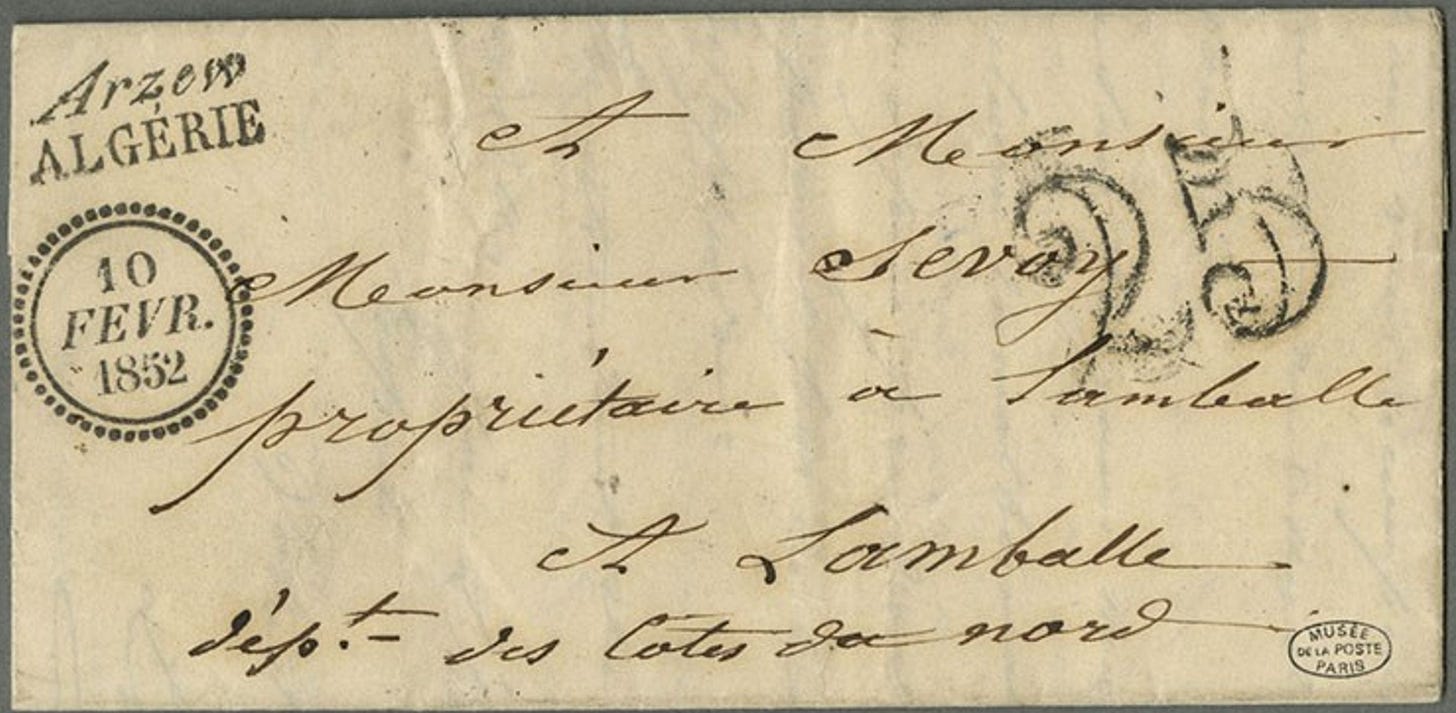

“Jusqu’en 1859, le port des lettres non affranchies était payé par le destinataire et la taxe à payer était portée sur le recto de la lettre, soit à la plume, soit à l'encre grasse, soit à l'aide d'un cachet à main.

La comptabilisation des sommes dues pour l'acheminement des lettres était faite par le bureau expéditeur qui transmettait le bordereau des taxes dues au bureau destinataire qui devait en assurer le recouvrement.

Cette façon de procéder, les erreurs provenant d'une mauvaise interprétation des chiffres qui exprimaient tantôt des décimes, tantôt des centimes, la difficulté du recouvrement du montant des états de paiements mensuels qui étaient consentis aux destinataires recevant une correspondance importante, nécessitaient une comptabilité compliquée.

Or, si tout se passait à peu près normalement pour les lettres destinées à circuler d'un bureau à un autre, lorsqu'une lettre était distribuable dans le bureau d'origine, la fraude devenait possible.

En effet, l'Administration perdait tout contrôle lorsque dans sa tournée un facteur trouvait dans une boîte aux lettres, une missive à destination d'une localité qu'il desservait. Celle-ci pouvait ne pas passer par le bureau et le facteur pouvait faire payer au destinataire le montant de la taxe, soit 10 centimes, et omettre d'en verser le montant au receveur du bureau dont il dépendait.

C'est précisément pour éviter cette fraude qui devenait de plus en plus courante, que l'Administration prit la décision de créer le chiffre-taxe à 10 centimes et d'informer le public qu'à partir du 1er janvier 1859, il ne devait pas payer le montant du port des lettres d'origine locale, lorsque ces lettres n'étaient pas revêtues de cette petite étiquette. (…)

C'est donc exclusivement pour l'emploi dans la poste locale de Province que fut créé le premier timbre-taxe, qui fut mis en service le 1er janvier 1859, car à Paris la réforme ne fut pas appliquée.”

En quoi le format des feuilles du 10 c. lithographié est-il hors norme ?

“Nous savons qu'à l'exception du 5 francs de l'Empire, tous les timbres-poste français qui ont été émis de 1849 à 1876, aussi bien ceux typographiés à la Monnaie de Paris que ceux qui furent lithographiés en I870-1871 à Bordeaux, furent imprimés en feuilles de 300 timbres séparés pour la vente en deux demi-feuilles de 150. Chaque demi-feuille était composée d'un seul panneau constitué lui-même par 15 rangées horizontales de 10 vignettes placées les unes au-dessous des autres.

Les feuilles de chiffres-taxe carrés qui furent employées de 1859 à 1882, au contraire, ne se présentent pas sous ce même format (…)

Comment expliquer cette différence fondamentale ? Dès l'origine, les premiers timbres-taxe français ne furent pas considérés par l'Administration comme des valeurs fiduciaires mises à la disposition du public, mais comme de vulgaires étiquettes de service, d'usage purement administratif, qui entre les mains des agents des Postes ne représentaient qu'un moyen de faciliter ou de contrôler la perception d'une taxe.

Et par cela même leur fabrication ne fut pas confiée aux ateliers de la Monnaie où Hulot régnait en maître, mais tout simplement à l'Imprimerie Impériale qui devint plus tard l'Imprimerie Nationale.

Ce n'est qu'en 1882, à l'apparition du type Duval dentelé, au même format que les timbres-poste, que l'impression des chiffres-taxe fut retirée à l'Imprimerie Nationale pour la raison bien simple qu'elle ne possédait pas de machine à denteler. (…)

La constitution des feuilles et des demi-feuilles des chiffres-taxe carrés non dentelés n'est pas définitivement établie. Les archives de l'Imprimerie Nationale n'ont peut-être pas livré tous leurs secrets, et l'on ignore encore aujourd'hui le nom de l'artiste ou de l'artisan qui dessina et grava ces vignettes. (…)

Selon le Catalogue France et colonies d’Yvert et Tellier 1936, les feuilles entières du 10 c. lithographié ne sont pas connues. D'après le souvenir de certaines personnes, on croit que la feuille comportait 120 vignettes réparties en 3 panneaux l'un à côté de l'autre, mais séparés par des intervalles verticaux de la largeur d'un timbre. Le panneau du milieu aurait compris 60 timbres (12 x 5), les deux panneaux latéraux se composaient chacun de 30 timbres (6 x 5).

De nos jours, les paires sont rares, les bandes rarissimes et les blocs inconnus. (…) A noter que, dans son livre Les Timbres-taxe carrés de France, Serrane écrivait en 1931 : « M. Th. Champion a vu il y a quelques années un bloc de 8 usé OR pour lequel on demandait un prix énorme, mais il ignore ce qu'il est devenu. »

Pourquoi le 10 c. lithographié a-t-il été remplacé très vite par un timbre similaire, mais imprimé en typographie ?

“Nous avons vu que lors de sa création, le chiffre-taxe n'était utilisé que dans la circonscription d'un même bureau. L'arrêté du Directeur Général Stourm, ainsi conçu, devait bientôt étendre son emploi dans la circonscription de chaque Direction de Postes :

“Article premier. - Le mode de taxation au moyen des chiffres-taxe est étendu à toutes les correspondances non affranchies nées et distribuables dans la circonscription postale de chaque direction de postes et de son arrondissement rural.

Art. 2. - Les correspondances taxées de Paris pour Paris et ses annexes et réciproquement restent exemptées de la mesure.”

Cette réforme nécessitait l'emploi, à partir du 1er juin 1859, d'un nombre de chiffres-taxe beaucoup plus considérable et le tirage en lithographie ne pouvant plus suffire aux besoins du service, on décida d'imprimer le 10 c. par la méthode typographique beaucoup plus rapide. (…)

Maury dans son Histoire des Timbres-poste français, donne un fac-similé de l'affiche que la Direction Générale des Postes fit imprimer à l'Imprimerie Impériale en mai 1859, pour faire connaître au public qu'à dater du 1er juin de cette même année, la taxe de toutes les lettres non affranchies, nées et distribuables dans la circonscription d'un bureau de poste, serait figurée au moyen d'étiquettes dont un spécimen était joint et qui seraient appliquées sur la suscription de la lettre en nombre suffisant pour indiquer, selon son poids, la taxe à percevoir conformément à un tarif qui était indiqué. (…) Cette affiche mesure 32 × 25 centimètres. (…)

Comment se présente le spécimen du timbre-taxe ? A-t-il été collé sur l'affiche comme l'avaient été en décembre 1849, les deux fragments du 1 franc Cérès sur la notice faisant connaître le retrait des timbres imprimés en rouge ? A-t-il été imprimé directement sur cette affiche ? A-t-il été, selon l'opinion de plusieurs collectionneurs encastré dans une fenêtre pratiquée à l'aide d'un canif dans le papier de l'affiche ?

La réponse nous est encore une fois donnée par Maury. “Cette affiche, écrit-il, porte dans le bas un timbre-taxe typographié et il nous souvient que deux ou trois de ces exemplaires, découpés avec de grandes marges, ont autrefois intrigué les principaux collectionneurs auxquels ils étaient présentés comme provenant d'une enveloppe taxée.”

Il ressort de ce souvenir que les timbres étaient imprimés directement sur l'affiche.”

Comment différencie-t-on le 10 c. lithographié du 10 c. typographié ?

“Sur le 10 c. taxe lithographié, le mot « CHIFFRE » a une largeur de 8 mm 3/4 et une hauteur de 1 mm, alors qu'il a une largeur de 9 mm et une hauteur de 1,20 mm sur le 10 c. typographié.

L'accent grave sur l'à de « à percevoir » est presque horizontal sur le lithographié et beaucoup plus vertical sur le typographié.

Les intervalles entre les lettres du mot « CENTIMES » sont plus larges sur le lithographié que sur le typographié, principalement l'intervalle séparant l'I de l'M qui mesure 2/3 de millimètre sur le lithographié et 1/2 mm seulement sur le typographié.

Enfin l'œil du chiffre 0 mesure 2 mm de largeur sur le lithographié et 1 mm 3/4 sur le typographié.

Disons pour terminer qu'il n'existe aucun foulage sur le 10 c. lithographié, par contre on remarque un foulage accentué sur le typographié.”

Découvrez la vraie valeur de votre collection !

Peut-être avez-vous passé des années à constituer une collection soignée, pièce après pièce. Ou peut-être avez-vous d’hérité d’un ensemble monté en albums, bien conservé. Aujourd’hui, vous envisagez de vendre. Mais à quel prix ?

Pour le savoir, nous vous proposons une analyse gratuite, sans engagement, et fondée non sur des cotes théoriques, mais sur la réalité du marché.

📩 Écrivez-nous via notre formulaire 👉 https://www.timbres-experts.com/pages/formulaire

📷 Joignez si possible quelques photos des pages des pages les plus significatives de vos albums (commencez par les timbres anciens et ceux accompagnés de certificats).

📍 Et si votre collection le justifie, nous conviendrons ensuite d’un rendez-vous personnalisé : chez vous ou à notre bureau au 8 rue Drouot à Paris.

Pourquoi choisir la maison Calves ?

C’est simple. Nous sommes les experts que les autres experts consultent.

Depuis plus de 50 ans, la mention “signé Calves” fait autorité dans les catalogues de ventes aux enchères. C’est chez nous que passent les timbres les plus rares et les plus difficiles à authentifier.

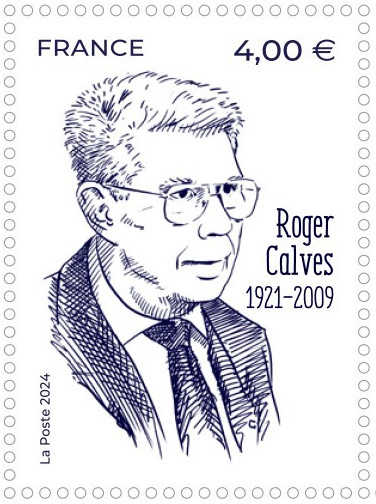

Tout commence en 1943 avec Roger Calves, élève d’Aimé Brun - figure fondatrice de l’expertise philatélique moderne. Son exigence et son savoir-faire sont ensuite transmis à Christian Calves et Alain Jacquart, qui font aujourd’hui référence dans le monde philatélique.

➡️ En 2024, La Poste française rend hommage à cette histoire en émettant un timbre officiel à l’effigie de Roger Calves — un honneur rare, partagé par peu d’experts philatéliques.

merçi beaucoup de ces renseignements peu connu

Merci pour ce nouveau document instructif